Chi visita i templi di Selinunte resta ammirato dalla magnificenza delle costruzioni, e viene spontaneo domandarsi da dove provengono gli enormi blocchi di pietra serviti per erigere tali edifici. I blocchi provengono da cave che gli antichi selinuntini chiamavano latomie. La più famose sono quelle che gli arabi chiamavano Ramuxara o Damus-ara (cava calda), si presentano ancora oggi come delle cave a cielo aperto, totalmente immerse nel verde di colture intensive.

A circa 13 km di distanza dal sito archeologico e a circa tre chilometri dall’abitato di Campobello di Mazara le cave si isolano dal resto del territorio e quantificano un duro lavoro di approfondimento e studi sulla realizzazione dei templi e l’importanza rivestita dal 600 a.C. al 409 a.C. prima dell’avvenuta distruzione di Selinunte ad opera dei Cartaginesi. Un angolo di tempo rimasto fermo per restituirci memoria di chi eravamo.

Queste sono le Cave di Cusa, (il cui nome deriva da un ex proprietario dell’area, il barone di Cusa) testimonianza dell’ardimento della tecnologia dell’uomo, ma anche dei suoi limiti terreni, di fronte al fato e alla necessità storica che cancella grandi civiltà per farne rinascere altre. Corrispondentemente alla formazione geologica della regione costiera di Selinunte, in tutte le cave si trova una roccia calcarenitica, che però, da cava a cava, si distingue nella qualità.

Da questo particolare é possibile determinare in generale la provenienza della pietra impiegata negli edifici di Selinunte. Il materiale migliore proviene dalle Cave di Cusa. Si tratta di una calcarenite omogenea a grana media e di grande compattezza. Per tale peculiarità é stata volutamente utilizzata per le strutture portanti dei maggiori templi della città, i templi G, C ed F. Il materiale delle cave di Barone, invece si trova nei templi D, A ed anche nel tempio E, mentre nel santuario della Malophoros riscontriamo l’intero spettro della pietra presente nella zona tra l’Acropoli e le cave di Barone. Questa zona dovette servire anche come cava, sebbene qui non sia stato ancora possibile individuare tracce di estrazione. Per la costruzione dei grandi edifici della città sono state di importanza determinante solo le Cave di Cusa e quelle di Barone.

Ma tra queste il primo posto spetta alle Cave di Cusa, non solo per la qualità, ma anche per la quantità della pietra estratta: 150.000 metri cubi rispetto ai 54.000 metri cubi delle cave di Barone. Ma la loro importanza non si esaurisce qui. Infatti, che fossero molto apprezzate anche altrove lo si deduce dal fatto particolare che furono abbandonate quando il lavoro era ancora in pieno svolgimento, cosa accertabile in loco dai numerosi rocchi di colonne e da altri pezzi lasciati lì più o meno lavorati.

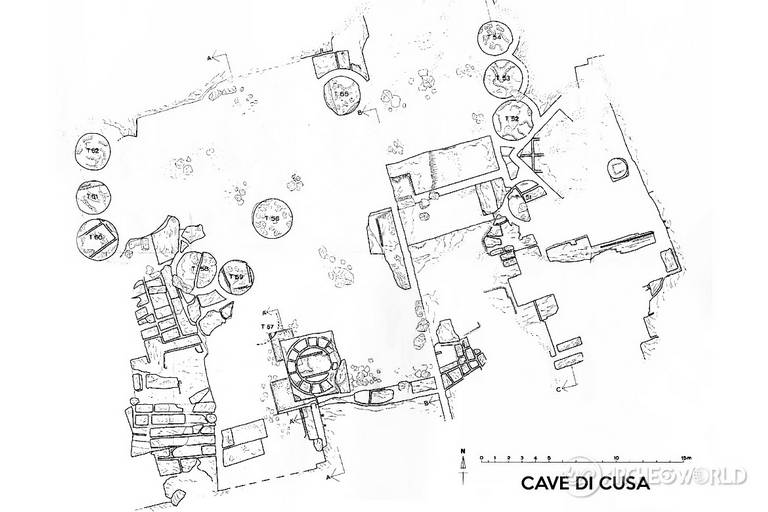

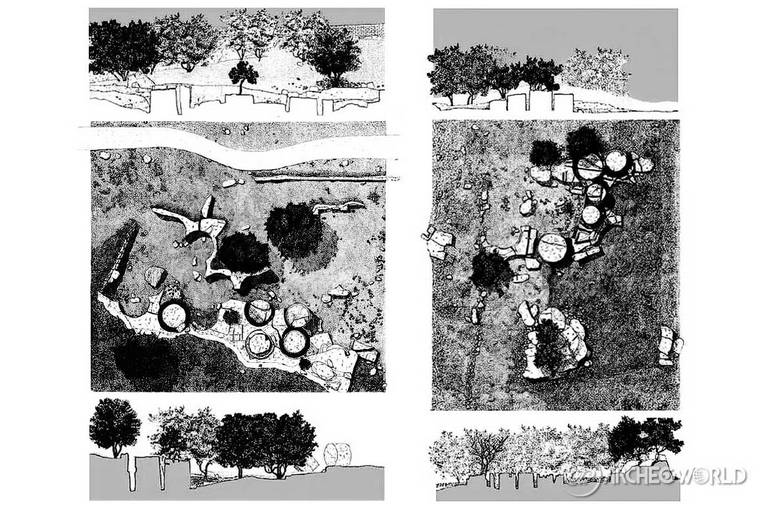

.La sostanza pietrosa venne estratta specialmente dalla parete settentrionale ormai visibilmente esaurita. Gli studi hanno valutato la divisione delle pareti in quattro settori partendo da est e procedendo verso ovest. Il primo settore era esaurito sin dall’epoca antica. Il secondo, aveva una situazione alquanto particolare poichè alcuni rocchi erano ancora in lavorazione. È il settore (situato tra le due collinette) che ha conservato meglio alcune caratteristiche e dato la possibilità sin dal XVI secolo di reperire maggiori informazioni.

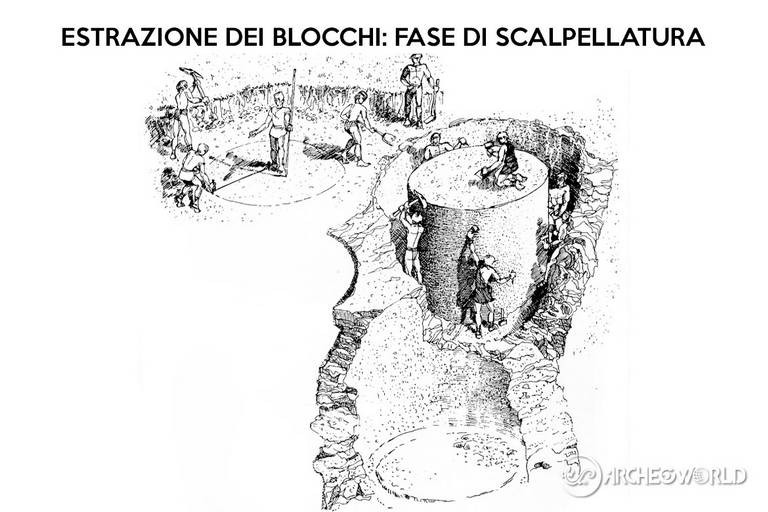

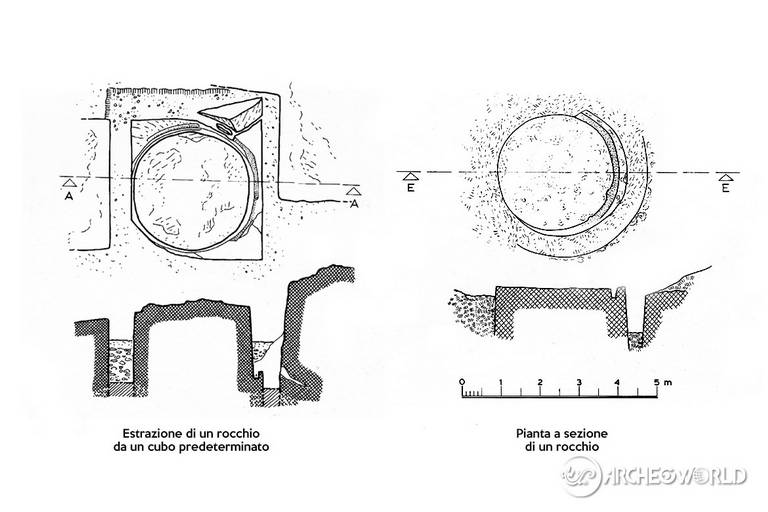

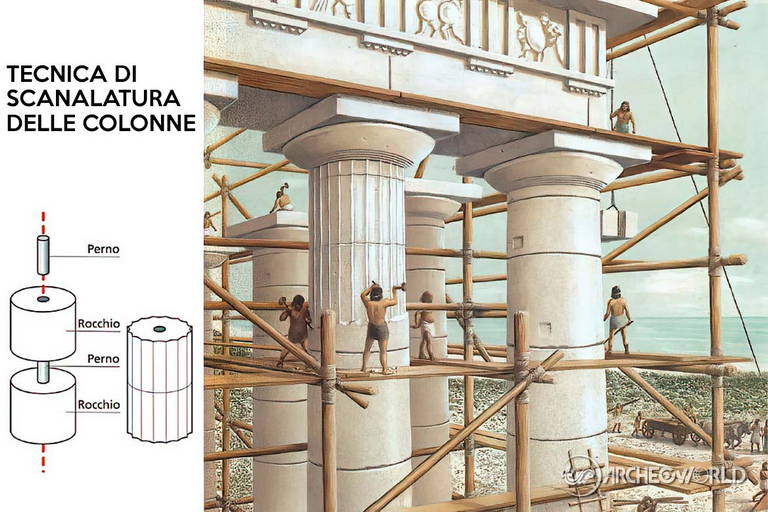

Durante una spedizione archeologica vennero trovati tre rocchi che permettevano di seguire le diverse fasi di estrazione: dalla pulitura alla levigatura della superficie rocciosa e successivamente, s’incideva il contorno dei tamburi dai diametri prestabiliti. Dopo questa preparazione, attorno all’intaglio del contorno del rocchio si scavava, via via più profondo, un canale circolare di circa 40-65 cm. Attorno al perimetro del rocchio si scavava un primo canale stretto e poi, un secondo altrettanto stretto. Il cordolo rimasto in sito tra i due canali veniva eliminato. Il procedimento continuava fino a raggiungere le altezze del pezzo volute e cercate. Proseguendo il sentiero che porta verso ovest si raggiunge il terzo settore (ormai esaurito). Infine, è presente il quarto e ultimo settore, sul banco roccioso e lungo lo spigolo della parete sud. Proprio in quest’ultimo si svolgeva un intenso lavoro diviso in tre punti. Era la zona occupata dagli spaccapietre per liberare il rocchio. La particolarità era un’altra, ossia una suddivisione in piccoli pezzi rettangolari ancora non avvenuti e quindi, pronti a tracciare i solchi. Sono stati rinvenuti anche due capitelli dorici. Una volta avvenuta l’estrazione, si dovevano rovesciare i rocchi e allontanarli.

Per quanto riguardava il trasporto, al centro delle due superfici di appoggio si scavava un foro quadrato per il montaggio di due ruote e un telaio in legno. Venivano impiegati gli animali da traino in numero adeguato al peso dei pezzi. Era questa la grande cava da cui i Selinuntini estraevano il materiale per le loro ultime costruzioni, cioè il tempio G. La cava ferveva: decine, se non centinaia di operai, svolgevano alacremente le loro mansioni, ma a un tratto il lavoro venne bruscamente interrotto perché i Cartaginesi, dopo cinque giorni d’assedio – siamo nel 409 a.C. – avevano conquistato Selinunte distruggendo tutto, uccidendo sedicimila cittadini, come ci dice Diodoro Siculo, e deportandone cinquemila.

Che il lavoro a Cusa si sia fermato all’improvviso non c’è dubbio. Ce lo dicono le varie testimonianze sul luogo e lungo la via per Selinunte: restarono nella cava, ancora nella falesia di provenienza, colonne quasi del tutto liberate, altre appena iniziate, altre solo segnate con un compasso; nel cantiere ci sono tamburi di colonne già estratti e pronti per essere avviati al posto d’impiego. All’estremità orientale della cava si trova anche un enorme capitello già abbozzato. Quasi come in un’istantanea, guardando i rocchi e i blocchi nelle diverse fasi di lavorazione si ritorna all’attimo in cui gli operai sono scapparono abbandonando gli attrezzi, martelli, scalpelli, picconi e cunei di ogni tipo per fuggire precipitosamente dalla cava.

Fino ai primi del XX secolo la strada di collegamento ai templi fu in buone condizioni e successivamente venne distrutta e adibita a ricomposizioni fondiarie. Sono tanti i punti di domanda legati alle Cave di Cusa di cui attualmente non si conoscono i dettagli. L’organizzazione delle stesse e l’appartenenza rimangono incerte seppur Tucidide tramanda la possibilità fossero di proprietà dell’Amministrazione del tempio. Una via percorribile è stata quello che l’accomuna con gli studi e scavi effettuati in Asia Minore e precisamente a Mileto. Sono le uniche cave in cui è possibile reperire caratteristiche simili alle nostre. Ogni angolo esprime un concetto e l’attenta visita riesce a delineare un quadro generale dell’intera zona. Ecco perché queste cave costituiscono “un complesso unico al mondo”.

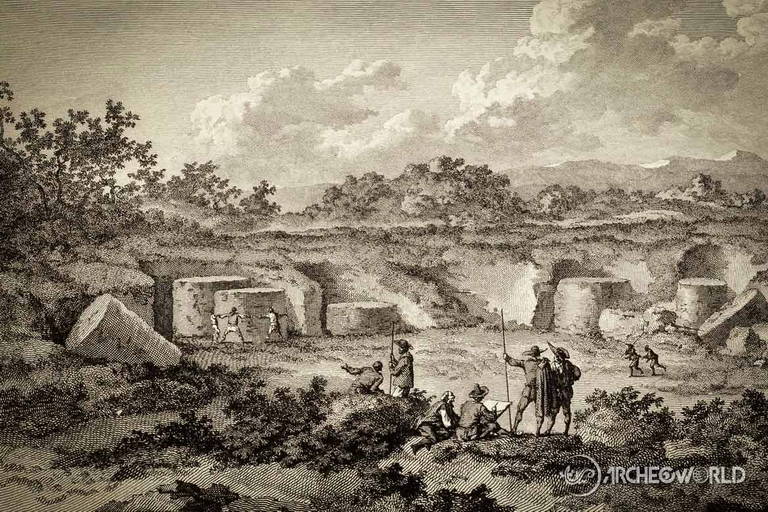

Alcune immagini dei sopralluoghi dell’Autore nel sito archeologico

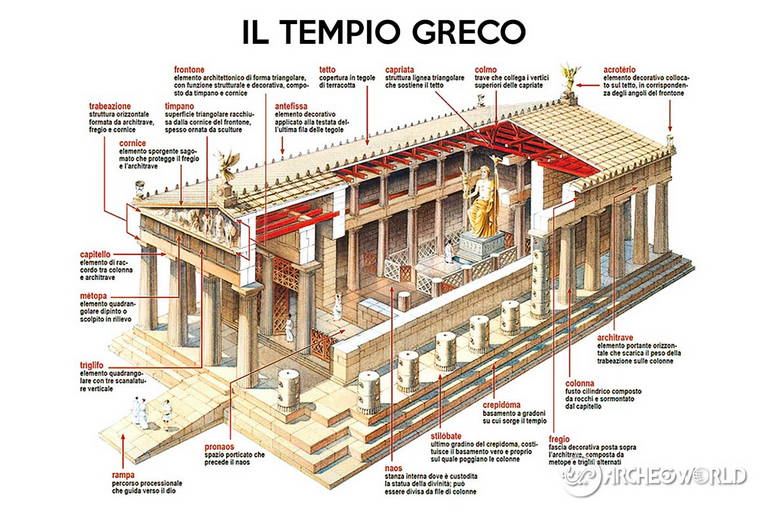

Il classico tempio greco