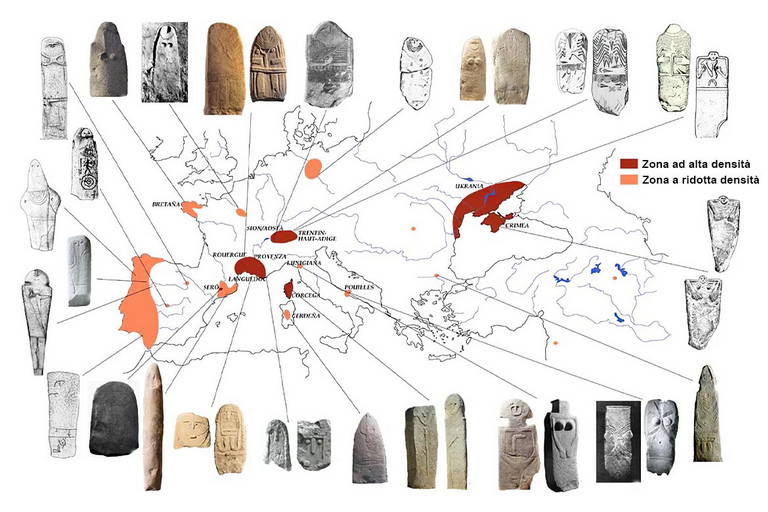

Misteriose ed enigmatiche le statue stele della Lunigiana rappresentano una degli aspetti più affascinanti di questa terra, non solo ligure e non solo toscana, nel suo seguire il corso del fiume Magra che definisce un territorio caratterizzato da questi monumenti enigmatici e dai loro ritrovamenti. Dal 1827, anno della scoperta della prima statua stele a Zignago (La Spezia), sono state rinvenute fino oggi circa 80 statue stele. Sono state trovate nei campi, nei ripostigli agricoli, incastonate nei muri delle case ma mai associate a precisi contesti archeologici e per questo, gli esperti che le hanno prese in consegna, studiate e catalogate ancora non sono riusciti a produrre una documentazione dettagliata riguardo agli insediamenti e alle necropoli appartenuti alla civiltà megalitica che le scolpì nella dura arenaria tra il IV e il I millennio a.C. tra l’Età del Rame e l’Età del Ferro. Sono, infatti, molto frammentari i dati relativi ad insediamenti, che non raggiunsero mai la dimensione urbana. L’economia era basata sull’allevamento e sulle risorse delle montagne e dei boschi, i commerci erano limitati. Solo con la conquista e l’occupazione romana del bacino del Magra, si noterà una modificazione del territorio e dei modi di vita.

Le testimonianze sulle popolazioni che scolpirono questi monumenti ci sono giunte essenzialmente da grotticelle sepolcrali e in minor misura da insediamenti o da siti legati all’attività metallurgica. Diversamente dal precedente periodo Neolitico, caratterizzato da una società di tipo egualitario con un regime di vita essenzialmente pacifico e sedentario basato sull’agricoltura e l’allevamento del bestiame, si assiste nell’Età del Rame, con lo sviluppo della pastorizia e della lavorazione dei metalli, all’accumulo di proprietà (capi di bestiame e armi) e il conseguente progressivo emergere di individui o clan il cui status poteva essere simboleggiato da monumenti megalitici quali le statue stele. L’esistenza di questi antichissimi oggetti non è mai stata del tutto ignorata nel corso dei secoli. Ad essi è stato associato un senso di superstizioso mistero che in qualche modo ha alimentato antichissime credenze popolari. In altre circostanze il ritrovamento di queste pietre già ben sbozzate e sagomate ha rappresentato una buona occasione per disporre di materiale da costruzione già lavorato, così che in molti casi le statue stele rinvenute casualmente nel corso dei secoli sono state reimpiegate come materiali per costruzioni civili o religiose. Le state stele sono state rinvenute sia singolarmente che in gruppi, come ad esempio a Pontevecchio, dove ne sono state ritrovate nove, otto delle quali infisse verticalmente nel terreno, allineate a poca distanza le une dalle altre con la faccia rivolta verso il corso del sole, verso sud. Altri probabili gruppi di statue stele erano presenti nella Selva di Filetto, dove furono rinvenute 11 statue stele e a Malgrate con 6 statue stele recuperate. Piccoli gruppi furono individuati anche a Minucciano, nella zona di Monti di Licciana Nardi, Filattiera, Canossa, La Spezia, e denotano un aspetto ricorrente anche in altri contesti extra-lunigianesi dove i monumenti, spesso associati a sepolture collettive, venivano disposti in allineamento a ricordare antiche e mai perdute tradizioni culturali.

Da tutti questi elementi nasce una duplice interpretazione di questi monumenti megalitici, sia “sacra” che “profana“. In un caso le statue stele potevano rivestire significati simbolici e astratti, legati alla sfera del culto religioso, e rappresentare immagini di divinità celesti, nell’altro potevano raffigurare personaggi reali viventi o defunti che, comunque, dovevano aver avuto una posizione sociale emergente all’interno della comunità. Le statue stele potevano rappresentare immagini di entità protettrici o di personaggi reali posti come punti di riferimento o di “guardia” alla sommità dei villaggi, in zone di caccia, di transito o di interesse economico e in base alla morfologia sono state classificate, da parte di A.C.Ambrosi, in tre gruppi distinti: A, B, C

Gruppo A, comprende le statue stele caratterizzate dalla presenza di una testa a contorno semicircolare non distinta dal corpo se non per la presenza di una leggera rientranza, che indica le spalle, e di una sottile fascia orizzontale in rilievo, che rappresenta la zona clavicolare. Sono rappresentate le braccia e le dita delle mani rese con una serie di tratti paralleli. In questo gruppo si riconoscono figure femminili, maschili e indefinite (così classificate per l’assenza di qualsiasi attributo caratteristico).

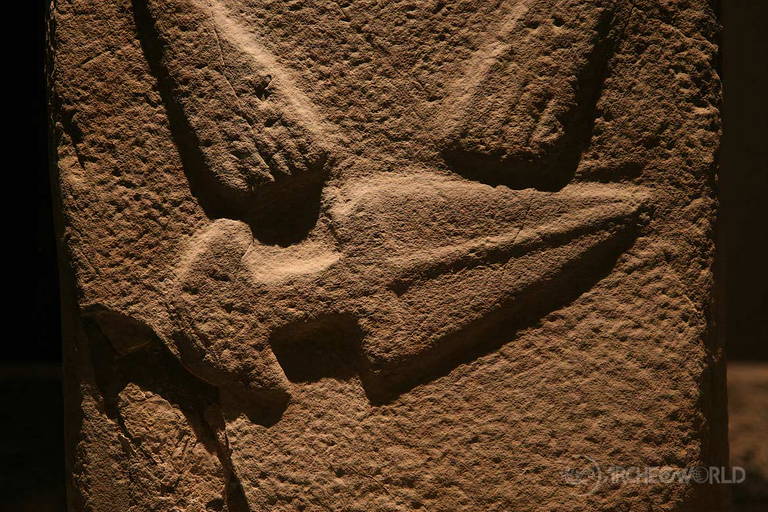

Gruppo B, è il più numeroso. Qui si nota un’evoluzione rispetto al gruppo precedente, con una maggiore definizione dei dettagli anatomici e una netta distinzione della testa rispetto al tronco. La testa, ad arco semicircolare, presenta espansioni laterali più o meno sviluppate, simile al cappello del carabiniere, ed è collegata al corpo mediante un collo tronco-conico.

Gruppo C, comprende le statue stele più recenti. Esse sono caratterizzate da una rappresentazione più realistica della figura umana e da una lavorazione quasi a tutto tondo del monumento, con un evidente tentativo di ricerca tridimensionale. Sono rappresentati solo personaggi maschili, negli esemplari che ci sono pervenuti, con testa di forma rotondeggiante distinta dal corpo mediante un collo piuttosto largo. Il volto è arricchito da particolari anatomici precisi; in un caso sono rappresentati anche le gambe e i piedi.

Queste affascinanti ed enigmatiche opere dell’antichità sono ammirabili in tutto il loro fascino a Pontremoli nel Museo delle Statue Stele del Castello del Piagnaro, uno dei tanti castelli della Lunigiana, seguendo un percorso molto suggestivo. Curato dall’architetto Guido Canali, ha guadagnato la Menzione d’Onore nell’ambito della VI edizione del Premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana conferito nell’ottobre del 2018 dalla Triennale di Milano. Un museo con una storia molto interessante e particolare che non nasce da una raccolta già organizzata o da una collezione principesca ma nasce dal basso grazie alla disponibilità e al lavoro di appassionati che hanno collaborato con gli archeologi di professione e dei cittadini.

2 comments

Bell’articolo Sandro, hanno sempre affascinato anche me le stele… Tanto che ne feci realizzare una copia da uno scultore in cemento… Non so se te lo ricordi, l’avevo sul tavolo quando stavo in Empoli con Stefania. A Pontremoli poi ci sono stato, è veramente interessante e suggestivo il museo. La loro potenza evocativa è potente… Le stele ci riportano ad archetipi profondi e lontani che si perdono nella vertigine del tempo.

Un mistero ancora tutto da svelare. Grazie Massimo!